東京湾再生官民連携フォーラムは東京湾再生を官民で考え、共に連携・協働する組織です。

TEL. 03-5408-8298

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-1-10 第2虎の門電気ビル4階 (一財)みなと総合研究財団内

プロジェクトチームのご紹介PROJECT TEAMS

プロジェクトチームの活動

東京湾の環境に対する取組活動や東京湾のシンボルともなる「江戸前」の再興を通して、会員を中心にして、連携や協働活動を行っています。プロジェクトチームは、自主テーマとなるミッションを掲げ活動を実施しています。

それらの活動を通して生み出される東京湾再生への多様な意見は、フォーラム全体で取りまとめられ、東京湾再生推進会議(※)に提案されます。

<政策提案実績>

○平成26年11月17日(月)「新たな指標に関する提案」と「指標についての解説書」を提案

http://www.mlit.go.jp/report/press/port06_hh_000100.html

新たな指標と解説書 ダウンロード![]()

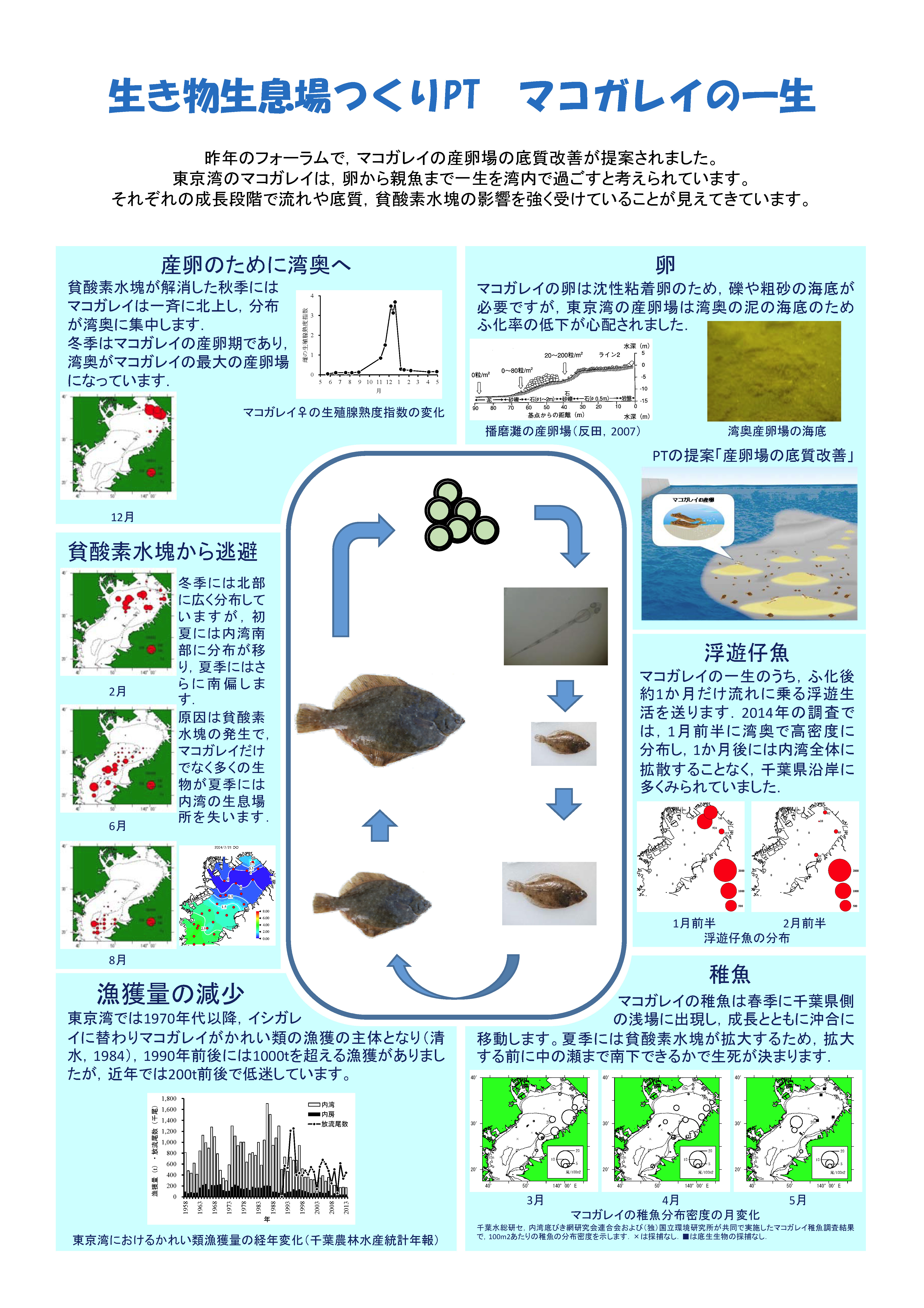

○平成28年2月18日(木)マコガレイの産卵場を再生するため等の「生き物生息場つくりに関する提案書」を提出

http://www.mlit.go.jp/report/press/port06_hh_000114.html

〇平成29年3月30日(木)「東京湾パブリック・アクセス方策に関する第一次政策提案」を提出

http://www.mlit.go.jp/report/press/port06_hh_000138.html

○平成30年11月28日(水)「東京湾奥での海水浴復活のための第一次政策提案」を提出

http://www.mlit.go.jp/report/press/port06_hh_000158.html

○令和元年12月4日(木)「東京湾の再生に向けたパブリック・アクセス方策に関する政策提案」と「未来の東京湾と人のつながりの再構築に向けた東京湾の窓施設のネットワーク推進に関する政策提案」を提出

http://www.mlit.go.jp/report/press/port06_hh_000182.html

※ 東京湾再生推進会議は、東京湾に関連する11の省庁(部局)及び9つの地方自治体により構成されて、平成25年5月に「東京湾再生のための行動計画(第二期)」を策定し、それに基づき東京湾の環境改善のための施策を実施しています。

みんなの東京湾、みんなで再生

東京湾再生官民連携フォーラムの活動は、東京湾を再生することをめざして平成25年11月23日にスタートしました。フォーラムには、現在9つのプロジェクトチームがあります。美しい東京湾の未来環境を目指したグループが集まり、連携し東京湾のシンボルともなる「江戸前」を身近に感じる東京湾に取り組んでいます。東京湾で遊ぶ、学ぶ、働く、住む、楽しむ、食べる、勤めるなど、東京湾に想いの有る方や会員の方々によりフォーラムの活動は支えられています。

PTチームの活動を通して生み出される提案は、フォーラムで取りまとめられて、東京湾再生に役立てていきます。

・ 会員総会が年に一度開催されます。

・ 年4回、フォーラムの活動を決める企画運営会議を行っています

・9つの多様なプロジェクトチームが、東京湾の再生活動に取り組んでいます

・ 年1回、「東京湾大感謝祭」を開催し、東京湾の再生を確認し、環境の大切さを表現し、東京湾からの恵みに喜びと海の大切さを呼びかけています。PTチームによる展示やプレゼンテーションが行われます。PT活動の成果も発表しています。

東京湾再生プロジェクト活動

東京湾大感謝祭PT|江戸前ブランド育成PT|指標活用PT|モニタリング推進PT|生き物生息場つくりPT|東京湾パブリック・アクセス方策検討PT|東京湾での海水浴復活の方策検討PT|浅瀬再生実験PT|東京湾の窓PT|多摩川河口干潟ワイズユースPT

東京湾大感謝祭PT

21世紀にふさわしい東京湾を目指して

東京湾からの恵みに感謝!みんなで東京湾を楽しもう。

横浜・赤レンガ倉庫で毎年10月 東京湾大感謝祭開催

1.名前

本PTは、「東京湾大感謝祭PT」と称する。(PT長 海辺つくり研究会 木村理事)

2.ミッション

東京湾各地で行われている様々なイベント等を集約・創出し、東京湾に触れあい、学び、楽しみながら、環境について学ぶ機会を提供する。

3.具体的な活動内容

・東京湾大感謝祭の期間を設定し、東京湾大感謝祭を盛り上げるための企画・運営を行う。

・東京湾への関心、親しみを呼ぶための啓発・広報活動

・東京湾大感謝祭実行委員会の組織設置から企画・運営

・東京湾大感謝祭の実行委員会の開催(1回/月の頻度)

東京湾は背後に大都市を抱え沿岸住民は3,000万人とも言われています。湾岸地域には今や高層マンションが林立し、多くの観光客が訪れています。私たちの生活とともに排出される生活排水やゴミ、さまざまな産業が与える環境負荷などが、赤潮の発生や水産動植物に大きな影響を与えるなどの多くの問題が発生しています。東京湾大感謝祭は、市民や企業、団体と国や自治体がともに、海の再生を考え、行動するきっかけを提供する場として、2013年秋に初開催しました。2014年より、横浜・赤レンガ倉庫とその周辺海上を舞台に会場を移し、毎年晴天に恵まれ開催期間中、累計約10万人前後の来場者をお迎えすることができるようになりました。市民やNPO組織、企業、団体、国、自治体、大学・研究所、研究機関の関係者が、企画を持ち合い、東京湾への関心興味を引くコンテンツを用意しながら、ボランティア活動として始まりました。

21世紀にふさわしい東京湾を描くため毎年、海に親しむことをテーマに、遊び、学ぶ、楽しみながら開催していきます。是非、会場にお越しください。

≪将来的≫

・東京湾大感謝祭週間を設けて、東京湾のイベントをPRする。

・東京湾大感謝祭とコラボできる港など関連深いイベントとの連携

・東京オリンピックとのコラボ

◆イベント詳細 東京湾大感謝祭HP

◆報告書 PDF:6.64MB

東京湾再生アンバサダー

日本テレビ放送網(株)アナウンサー 桝太一氏

令和3年度年度活動報告

活動内容

東京湾再生活動のためのPR活動の実施。実施にあたり準備会議をコアメンバーにより実施し、会場、イベント開催方法などの検討を行い、「オンライン東京湾大感謝祭2021」の開催に至る。

<オンライン東京湾大感謝祭2021開催概要>

東京湾大感謝祭は、市民や企業、団体と国や自治体がともに、海の再生やライフスタイルシフトのあり方を考え、行動するきっかけを提供する場として、2013年秋に初開催された。横浜赤レンガ倉庫とその周辺海上を舞台に実施され、多くの市民や企業、団体、国、自治体の関係者が参加している。2020,2021年の2年間は、オンライン開催。

・催 事 名:オンライン東京湾大感謝祭2021

・会期・会場:オンライン会場 *連携企画はオフライン開催

・会 期:2021年10月1日(金)~31日(日)

・主 催:東京湾大感謝祭実行委員会

・共 催:国土交通省関東地方整備局、横浜市、東京湾再生官民連携フォーラム

(一財)みなと総合研究財団、東京湾の環境をよくするために行動する会

横浜港ボート天国推進連絡協議会

・特別協力:環境省

令和4年度年度活動報告

活動内容

下記は東京湾大感謝祭2022のプログラム&ポスターである。今年は10/15.16の二日間にわたって、横浜港大さん橋ホールでリアル開催が実現した。毎年、資金集め、出展社募集や会場面においても苦労している。実行委員はじめみなさんのご協力により何とか成立している。ステージではスペシャルトークをはじめさまざまなプログラムが組まれた。

〈東京湾大感謝祭2022概要〉

・会期:2022年10月15日(土)~16日(日)

・会場:横浜港大さん橋ホールおよび周辺海上(ピア象の鼻、赤レンガプロムナード、運河パーク)

※15日(土)は10:00~17:00、16日(日)は10:00~16:30

主 催:東京湾大感謝祭実行委員会

共 催:国土交通省関東地方整備局 横浜市 東京湾再生官民連携フォーラム

(一財)みなと総合研究財団 東京湾の環境をよくするために行動する会

横浜港ボート天国推進連絡協議会

特別協力:環境省

後 援:水産庁

天 候:2022年10月15日(土)曇、16日(日)晴

来場者数:6,572名/2日間 ■出展者数:全56社・団体/68小間 ■協賛者数:4社・団体

ステージ:全10プログラムを実施

主なプログラム:オープニングセレモニー、サイエンスコミュニケーションTOKYO BAY、官民トーク「東京湾の環境再生のこれまでとこれから」、東京湾で活躍する市民団体&PTトーク

「みなとSDGsパートナー登録制度」の紹介~我が国港湾の持続可能な発展を目指して~ 江戸前ってすごい!~ダイオウイカやホホジロザメも?~、 水の天使と考えよう!下水道と東京湾再生について

展示企画:全3企画を実施 江戸前の恵みコーナー、東京ワンダー下水道、東京湾で活躍する市民団体コーナー

海上イベント:全3プログラムを実施 清掃兼油回収船べいくりん特別公開、親子ハゼ釣り教室、ボート・ヨット体験乗船会

取 材:16社(テレビ3社、ラジオ2社、新聞4社、雑誌2社、その他5社)

横浜港大さん橋ホール海側にあるステージ

江戸前ブランド育成PT

■江戸前PT活動 まとめ <2022年>

「東京湾の環境を考えたライフスタイルへの変化で、エコでおいしい江戸前を目指したい!」

https://osakana.suisankai.or.jp/event/suisankai/7016

東京湾を代表する「江戸前」

今の江戸前の魅力をみんなで創り出そう!

1.名前

本PTは、「江戸前ブランド育成PT」と称する。(PT長 東京大学 大気海洋研究所 牧野教授)

2.ミッション

多くの魚介類が獲れる東京湾の魅力を、「江戸前」という言葉に乗せて、加工品や料理の魅力を具体的に味わうことのできる東京湾として発信し、高度成長期の湾岸開発による被害から立ち直りつつある都市隣接型のこの海を、我が国、ひいては世界における再生のモデルとして、広く伝えることをねらいとする。またその活動を通して、湾岸に住む人の暮らしの変化に伴いこれからも変わりゆくであろうこの海の、過去・現在・未来の姿を、「江戸前の魚」を通して検証し、この海のブランド性を追究する。

3.具体的な活動内容

東京湾の魚介類を扱う水産関係者や企業、マスコミ、各種活動団体等と連携し、「江戸前の魚」が、中身もよく理解された確固たるブランドとなるような方策を検討するとともに、一般国民の「江戸前」に対する認識が、より明確な具体的なものとしてイメージできるよう、料理だけでなく、あらゆる表現媒体を駆使して継続的に発信する。

“江戸前”という文化・ブランドの価値を高めることを目指して

東京湾の水産物について将来的にブランド化を検討するためには、まずは東京湾の海の幸のことを知っていただき、食べていただくことこそが大切。そうして各家庭の食卓と東京湾のつながりを日々の食生活のなかで取り戻し、また意識していただくことにより、人々の日々の行動の変化(東京湾の環境を考えたライフスタイルへの変化)を促し、それが最終的に東京湾の再生に直接的に貢献する。

・江戸前水産物について知っていただき体験していただく

・東京湾大感謝祭2017の企画立案・実施

・新体制下における江戸前PTの活動方針の再検討、など

(東京湾大感謝祭2016)

平成28年度活動報告

・7月21日 新PT長就任(水産研究・教育機構 牧野光琢)

・8月~9月 東京湾大感謝祭にむけ水産関係団体からの協力体制を構築(全漁連、大日本水産会、東京水産振興会、味の素、等)

・10月21~23日 東京湾大感謝祭2016にて江戸前情報発信(テントでのポスター展示、パンフレット配布)、ステージ企画の実施(うまみ体験)、Wonder

Caféで江戸前の発表

・12月26日 モニタリングPT主催、環境一斉調査ワークショップへの参加、H28東京湾マップにおける、江戸前関連情報の整理・提供。

・1月~2月 東京湾大感謝祭2017の企画立案の開始、関係団体との協議開始

・2月24日 東京湾大感謝祭2017実行委員会において企画案(Ver.1)の報告

・3月末 PT会議の開催、大感謝祭企画案およびPT活動方針の協議

平成29年度活動報告

・「東京湾の水産物について将来的にブランド化を検討するためには、まずは東京湾の海の幸のことを知っていただき、食べていただくことこそが大切。そうして各家庭の食卓と東京湾のつながりを日々の食生活のなかで取り戻し、また意識していただくことにより、人々の日々の行動の変化(東京湾の環境を考えたライフスタイルへの変化)を促し、それが最終的に東京湾の再生に直接的に貢献する」

〇以上の整理に基づき、平成29年度は以下についての活動を中心に行った。

・江戸前水産物について知っていただき体験していただくための活動

・東京湾大感謝祭2017の企画立案・実施

・新体制下における江戸前PTの活動方針の再検討、など

〇江戸前水産物を知っていただくため、PTメンバーが様々な活動をおこなった。

例:江戸前深浦湾さかな祭り(7月)、江戸前水産物のマルシェ(複数回)、柴漁港秋のさかなフェア(11月)、など

〇東京湾大感謝祭を、東京湾の海の幸を広く周知する最大の機会ととらえ、水産庁、大日本水産会、全漁連、東京水産振興会、水産資源保護協会、水産研究・教育機構など、日本の主要な水産行政・団体が全員参加してPR活動を実施した。

〇これらの活動に対し、生物多様性アクション2017に入賞、12月に授賞式と賞状授与があった。

〇平成30年度の東京湾大感謝祭においても引き続き積極的なPR活動を行うため、企画・立案作業を開始した。また、PT活動方針についての議論も引き続き実施した。

平成30年度活動報告

・東京湾大感謝祭 2018の企画立案・実施、江戸前の海の幸に関するブースを前年上回る規模で出展。

・神奈川県漁連さん、横浜市漁協さん、東京水産振興会さんなど、新メンバーも加入し、本格的な「江戸前」の体制を確立。

平成31年(令和元年)度活動報告

・副PT長の就任 大日本水産会魚食普及推進センター早武忠利氏。

・東京湾大感謝祭2019 にて、前年度を上回る規模 での出展を実現!!

・お魚かたりべの任命

水産庁および早武副PT長(大日本水産会)のご協力により、東京湾大感謝祭で毎年ご活躍いただいている日本テレビの桝太一アナウンサーに、任命状を手渡した。今後、江戸前ブランドの発信に一役買っていただく予定。

・各メンバーによるブランド PR活動のシナジー効果の模索。

令和2年度活動報告

・江戸前水産物 PRし体験 していただくイベントを各地で実施。

・最大のイベント、東京湾大感謝祭での情報発信 など

・500世帯でのオンライン料理教室の実施。

・たとえば「江戸前漁師を元気にする会」さんは、Youtube動画で公開。

・横須賀海の市民会議さんは、オンラインで貝殻アートの作り方を発信。

・江戸前PTとしても推進。今後もオンラインでの活動は重要。

令和3年度年度活動報告

活動内容

・江戸前水産物をPRし体験していただくイベントを各地で実施。

・東京湾大感謝祭での体験プログラム、情報発信、など 江戸前PTでは、昨年に引き続き、今年も東京湾大感謝祭に合わせて以下のようなオンライン料理体験プログラムを実施した(参加300名)。

これに伴い東京湾大感謝祭第二弾! 「自宅で刺身にチャレンジ!」 を公開した。

https://osakana.suisankai.or.jp/event/suisankai/5271 10月16日、23日、30日着で各回限定100世帯。

2,000円+送料で自宅で魚がさばけるようになるチャンス。

昨年は99%がアジ程度ならさばけるようになった優しいバージョンのプログラムを提供した。

令和4年度年度活動報告

活動内容

活動方針は、市民の皆様に 東京湾の海の幸のことを知っていただき、食べていただく(イベント、体験など)ことを通して、東京湾の価値を知っていただくこと。今までの東京湾大感謝祭で実施してきた。ここ2年間はコロナの影響によりリモートの料理教室などデジタルデータのメニューに取り組んできた。江戸前PTのデジタル資産共有ページを、大日本水産会魚食普及センターの協力により構築することができた。フォーラムHPからもバナーによるリンクがある。

共有ページ

https://osakana.suisankai.or.jp/event/suisankai/7016

今年の大感謝祭2022では「江戸前の恵み」コーナーとステージイベント等を実施する。環境教育や食育等には人材育成が深く絡むので、この点についても、他PTとの横断的連携・協力もすすめたい。

令和5年度年度活動報告

活動内容

<活動方針>

東京湾の水産物についてブランド価値を育成するためには、まずは東京湾の海の幸のことを知って

いただき、食べていただくことこそが大切。各家庭の食卓と東京湾のつながりを日々の食生活のなかで取り戻し、また意識していただくことにより、人々の日々の行動の変化(東京湾の環境を考えたライフスタイルへの変化)を促し、それが結果的に東京湾の再生に直接的に貢献する(エコでおいしい江戸前、というブランド性)。

フォーラムHPからもバナーによるリンクがある。

共有ページ

https://osakana.suisankai.or.jp/event/suisankai/7016

令和5年度の実施

・江戸前水産物を知り、体験していただくイベントを各地で実施している。

大日本水産会魚食普及推進センター、(一財)東京水産振興会 等

・東京湾大感謝祭でのステージプログラム、情報発信、などを実施

ステージプログラム「江戸前ってすごい!東京湾にいるモンスター」

指標活用PT

東京湾を知る指標には、生きものの生息場所、ごみの量や公園施設利用者数、イベントの開催回数など、さまざまな指標があります。みんなで研究をした成果が、平成26年提案書になりました。平成27年度から新しく「指標活用PT」として、さらに充実した活動を始めました。

<指標の政策提案詳細> 国土交通省 報道発表

http://www.mlit.go.jp/report/press/port06_hh_000100.html

新しく東京湾を表す指標をつくりました。みんなで有効に活用できる指標データをサポートします。『指標検討』のステップから、活用へと。『指標の効果的活用』のステップとしていろいろなデータ収集をおこないます。

1.名前

本PTは、「東京湾再生のための行動計画の指標の活用PT」と称する。(PT長 国土技術政策総合研究所 岡田室長)

※ 本PTは、「東京湾再生のための行動計画」の指標検討PTが、平成26年の政策提案をもって活動終了

次ステップとして、新しく指標活用PTとして継続し活動を行っている。

2.ミッション

東京湾再生官民連携フォーラムが提案した指標を、多様な主体(行政(東京湾再生推進会議)、NPO、民間(企業)および大学・研究機関等)が効果的に活用することをサポートし、東京湾再生のための行動計画(第二期)の全体目標が達成されることを支援する。

3.具体的な活動内容

① 行政(東京湾再生推進会議)とNPO・民間(企業)、大学・研究機関との情報共有のサポート

②市民活動データの収集のサポート

③指標に関する相談

(東京湾大感謝祭2016)

平成28年度活動報告

■市民活動データの収集

指標PTが提案した28項目の指標の中には,市民活動データ等、行政では収集が困難な指標がある。

指標活用PTは、そのデータの収集のサポートをする。

◇収集内容

・市民によるゴミ回収活動の参加者数

・水遊び空間における水難事故防止のための監視・パトロール活動回数

・東京湾の環境に対して取組を行っている企業・団体等の数

・水遊びイベント・環境学習イベント等の参加者数

・藻場の箇所数

・東京湾再生推進会議の中間報告に収集結果の情報提供

平成29年度活動報告

■2つのワーキンググループ(WG)の下,活動を実施している。

市民データWG

データ整理・評価WG

□市民データWGの活動

・データ収集・整理した。

第1回WG:5月16日

第2回WG:6月21日

・管理者経由のアンケートの展開,漁業組合へのヒアリング等を実施。

・結果のポスターを大感謝祭に出展した。

□データ整理・評価WGの活動

l東京湾再生推進会議の第1回中間報告を受けて,指標および評価方法の見直し・検討を推進会議と協働して行い,H31年度の第2回中間評価にその検討結果を反映することを目的としている。

・透明度,COD,糞便性汚染,海浜公園等の施設利用者数,生物共生型港湾構造物の延長のデータの収集・整理方法を見直し中.3回のWG実施。

※様々な解析手法の試行や図面の作成など,非常に労力が掛る作業。

平成30年度活動報告

■全体会議の開催 6月11日

□市民データWGの活動

・データ収集・整理した。

・管理者経由のアンケートの展開,漁業組合へのヒアリング等を実施。

・結果のポスターを大感謝祭に出展した。

□データ整理・評価WGの活動

l東京湾再生推進会議の第1回中間報告を受けて,指標および評価方法の見直し・検討を推進会議と協働して行い,来年度の第2回中間評価にその検討結果を反映することを目的としている。

・透明度,COD,糞便性汚染,海浜公園等の施設利用者数,生物共生型港湾構造物の延長のデータ等の収集・整理方法を見直し中.3回のWG実施。

平成31年(令和元年)度活動報告

□市民データWGの活動

・データ収集・整理した。

・結果のポスターを大感謝祭に出展した。

・これまでの結果をまとめて、下記の中間報告書に反映した。

□データ整理・評価WGの活動

l東京湾再生推進会議の第1回中間報告を受けて、指標および評価方法の見直し・検討を推進会議と協働して行い、第2回中間評価にその検討結果を反映することを目的としている。

・中間評価(主に【付録】)の作成に尽力した。

・PTメンバーおよび推進会議メンバーの努力により非常に良いものができた。

l説明の充実。

l判り易い図の拡充。

l統計的評価を導入し,評価の客観性の向上。

lPTメンバーの知見を取り入れ,科学的信頼度を向上。

・最終版ができた後,【付録】部分だけを皆さんに配布する予定。

l最近の東京湾の環境の変動を知るための良い参考図書になります。

令和2年度活動報告

□市民データWGの活動

・データ収集・整理した。

・結果を動画にし,大感謝祭に出展した。

・そのポスターを官民連携フォーラムのHPにアップした。

□データ整理・評価WGの活動

l東京湾再生推進会議の中間報告を受けて、指標および評価方法の見直し・検討を推進会議と協働して行い、次期の中間評価にその検討結果を反映することを目的としている。

・中間評価(主に【付録】)の作成に尽力した。

・【付録】部分だけを製本して皆さんに配布。

※最近の東京湾の環境の変動を知るための良い参考図書になります。

◇市民データ収集結果

新しいページで開きます

令和3年度年度活動報告

活動内容

・東京湾再生のための行動計画(第二期)第2回中間評価(付録)報告書の作成。

東京湾再生推進会議と協働して、付録書を作成( 116 ページ)5年間の各指標の推移を詳細に説明している。東京湾再生推進会議の HP での公開。

https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KANKYO/TB_Renaissance/RenaissanceProject/AP2_Evaluation2.pdf

・調査結果を示すポスターに加えて、4つの動画の作成を行い、オンライン2020東京湾大感謝祭公開している。

・2 か月に 1 度の頻度で WG を開催、メール調整は多数実施。

透明度、COD 糞便性汚染、赤潮発生回数、DO 濃度、青潮等の整理方法について専門家の視点から議論を行ってきた。

令和4年度年度活動報告

活動内容

指標活用PTの前身は指標PTであり、指標PTは、東京湾再生のための行動計画(第二期)の指標として、多様な主体による東京湾再生に資する活動がより一層促

進できるように、多様な視点を考慮して28の指標を提案した。推進会議に採用され、二期はその指標に従って動いている。

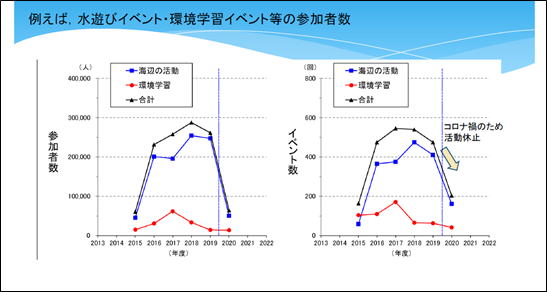

その指標群の中には、透明度、COD、DO濃度等の化学的な指標に加えて「ゴミ回収活動の参加者数等」や「水遊びや環境学習等のイベントの参加者数」など市民の活動・行動に関連する指標も含んでいる。

指標活用PTは、多様な主体が効果的に新指標活用することをサポートし、東京湾再生のための行動計画(第二期)の全体目標が達成されるよう支援すること、をミッションとして活動している。

具体的には、二つのワーキンググループ(WG)に分かれて活動している。一つは、「市民データ収集WG」もうひとつは、「データの整理・評価サポートWG」になる。市民データWGの活動の事例としてゴミ回収活動指標の変化を紹介する。コロナ以前とコロナ後のグラフを示す。コロナ以前は徐々に増加し、コロナ後は急激な減少が見て取れる。2021年の結果については、データを見る限り回復の兆しが見えてきている。

次の例として、「水遊びイベント・環境学習イベント等の参加者数」指標を取り上げるとこれもコロナ前後で大きな変化が起きている。2021年の回復をデータ更新して見ていきたい。

もう一つのデータの整理・評価サポートWGは、現在,第二期最終評価に向けて,東京湾再生推進会議が各指標の評価結果を取りまとめ中で、当PTでは,評価手法や考察等について連携しサポートしている。

令和5年度年度活動報告

活動内容

第二期で活動してきた指標活用PTは、解散し、第三期の移行を踏まえて、新たにチームメンバーの募集を行い「指標活用PT」としてスタートした。R5年4月11日にキックオフを行い、メンバー構成が大学・研究機関:4人、市民・NPO:4人、民間:

5人、公官庁、13人 、合計26人で開始された。4月11日から2週間に1度(主にWeb会議) • 隔週火曜日 18時-20時に集中的な活発に指標に関する討議を実施してきた。

結果として、「東京湾再生行動計画(第三期)に係る指標PTからの指標に関する提案」「東京湾再生のための行動計画(第三期)の指標に関する提案解説書(参考資料)」を作成した。

指標は下記に示す7つにわたり検討された。

| 指標 | 目標値 |

| 底層溶存酸素量(DO(底層)) | 増加傾向を示す |

| 透明度 | 夏季において1.5 m以上の頻度が向上傾向を示す |

| 全窒素(TN),全リン(TP) | 赤潮や貧酸素が発生する海域において減少傾向を示す |

| 赤潮発生回数 | 減少傾向を示す |

| 底生生物からみた環境保全度評価 | 向上傾向を示す |

| 下水道対策による負荷量の削減量 | 増加傾向を示す |

| 水遊び・環境学習イベントの開催数, 参加者数,開催場所数 |

増加傾向を示す |

※それぞれの指標は,行動計画(第三期)が定めた施策・プロジェクトと関連付けている。

(詳細は本報告書 最終項目に掲載)

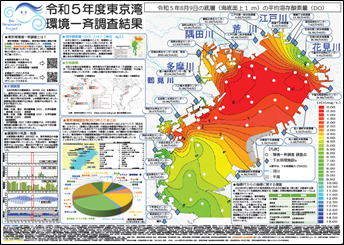

モニタリング推進PT

みんなで知る江戸前の海、東京湾の健康診断・環境を探ります。

毎年、「東京湾環境マップ」を作成!

1.名前

本PTは、「東京湾環境モニタリングの推進PT」と称する。(PT長 東京海洋大学 徳島大学 古川客員教授)

キャッチコピーは「みんなで知る江戸前の海、東京湾」

2.ミッション

東京湾の現状を把握し、その変化傾向や変化機構を探ることが再生の礎となるという重要性に鑑み、東京湾再生推進会議(以下、推進会議)と協働し、モニタリングの実施及び成果についての普及、啓発を推進することをミッションとする。主な対象事業として、推進会議の実施する「東京湾における流域および海域の環境一斉調査(旧称:東京湾水質一斉調査)」(以下、一斉調査)を対象とする。

3.具体的な活動内容

・推進会議と共催で一斉調査等のモニタリング成果について広く関係者、一般市民と共有するための整理、とりまとめのためのワークショップを実施する。

・そうした成果を、報告書やマップとしてとりまとめ、 フォーラムにおいて「東京湾再生を考えていくための基 礎資料」として発表、採択され、広く共有される記録となることを目指す。

・必要があれば、一斉調査の事務局会合などにオブザーバ参加するなどし、調査の内容、実施方法等に関し、推進会議へ提案する。

・PTの構成メンバーは、種々の活動の意見を反映し、多様な関係者と成果を共有できるよう、行政関係者、研究者、専門家、漁業関係者、釣人、マリンレジャー関係者、企業関係者、NPO、教育関係者、一般市民からなるメンバー構成を目指す。

・年間の活動としては、PT会合、一斉調査への参加※ 、2回程度のワークショップ※、フォーラムでの報告を想定している。(※は、推進会議との協働事業)。

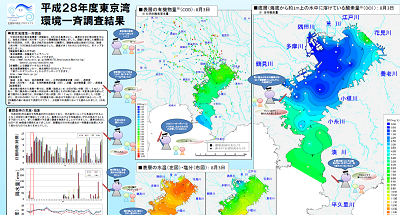

↓平成28年度版 東京湾環境マップ 抜粋 詳細は下記関連サイト

関連サイト:今までの東京湾環境マップ

平成28年度活動報告

(1)PT会合

・適宜メールベースで情報伝達(一斉調査関連、生物調査関連、マップ作製など)

・下記ワークショップ開催に合わせてPT会合を実施

(2)東京湾環境一斉調査

・東京湾再生推進会議モニタリング分科会打合せ

(第1回 4月22日:役割分担など 第2回 7月14日:実施について)

・東京湾環境一斉調査への協力・参加

(水質調査 基準日:8月3日、予備日:9月7日 生物調査 7月~9月 環境啓発活動 7月~9月)

■モニタリングPTからの登録状況

・水質調査・生物調査(みずとみどり研究会)

・親子ハゼ釣り教室、夏休みボランティア(浦安水辺の会)

・アサリわくわく調査(モニタリングPT:協力 国総研、東邦大)

・江戸前ハゼ復活プロジェクト(横浜国大、東京水産振興会、国総研)

・ワークショップ開催およびマップ作製

・12月26日に海上保安庁海洋情報部にて一斉調査WSを開催

・Vol.11の東京湾環境マップを「江戸前」をテーマに取りまとめることとした

・江戸前PTとも連携し、1月中に原稿作成、2月中に両PTおよび東京湾再生推進会議モニタリング分科会(九都県市、湾岸自治体含む)に照会後、国総研において印刷

(3)生物調査の実施

東京湾環境一斉調査と連携し、PTとしての連携実施を支援し、モニタリング分科会のとりまとめに関連資料を提出した。

アサリわくわく調査結果:

http://www.ysk.nilim.go.jp/kakubu/engan/kaiyou/asari/

マハゼの棲み処調査結果

http://www.meic.jp/mahaze/

平成29年度活動報告

(1)PT会合 適宜メールベースで意見交換・情報伝達を実施。

(2)東京湾環境一斉調査 東京湾再生推進会議モニタリング分科会打合せ。

(第1回 5月11日:古川参加、協力依頼について)

(第2回 7月13日:古川参加、結果のとりまとめについて)

(第3回 3月19日:古川・風呂田先生参加、マップ発行、調査許可について)

水質調査 基準日:8月1日実施:報告広報(3/28) 生物調査・イベント関係 モニタリングPTから10団体が参加。

ワークショップ開催およびマップ作製

(12月18日に一斉調査WSを開催、テーマ「東京湾にでかけよう!」)

(東京湾パブリック・アクセス方策PT、東京湾の窓PTと連携して執筆)

(Vol.13の東京湾環境マップの完成:参考資料として配布)

その他 「アサリわくわく調査」の特別採捕許可については、3月19日の東京湾再生推進会議モニタリング分科会にて状況の説明をし、一斉調査の位置づけを持った活動であることを前提に、千葉県水産課に個別相談するということで、了解を頂きました。今後、東京湾の環境をよくする会と連携して対応する予定です。

平成30年度活動報告

(1)PT会合

適宜メールベースで意見交換・情報伝達を実施。

(2)東京湾環境一斉調査

東京湾再生推進会議モニタリング分科会打合せ。

(第1回 5月11日:古川参加、協力依頼について)

(第2回 7月13日:古川参加、結果のとりまとめについて)

(第3回 3月19日:古川・風呂田先生参加、マップ発行、調査許可について)

水質調査 基準日:8月1日実施:報告広報(3/28)

生物調査・イベント関係 モニタリングPTから10団体が参加。

ワークショップ開催およびマップ作製

(12月18日に一斉調査WSを開催、テーマ「東京湾にでかけよう!」)

(東京湾パブリック・アクセス方策PT、東京湾の窓PTと連携して執筆)

(Vol.13の東京湾環境マップの完成:参考資料として配布)

その他

「アサリわくわく調査」の特別採捕許可については、3月19日の東京湾再生推進会議モニタリング分科会にて状況の説明をし、一斉調査の位置づけを持った活動であることを前提に、千葉県水産課に個別相談するということで、了解を頂きました。今後、東京湾の環境をよくする会と連携して対応する予定です。

平成31年(令和元年)度活動報告

(1)PT会合

適宜メールベースで意見交換・情報伝達、必要に応じて会合開催。

再生推進会議と協働し、東京湾における流域および海域の環境一斉調査」を実施・とりまとめ。

•知る:東京湾の現状

•広める:東京湾環境マップ「東京湾に出かけよう! 」

•行動する:カニ生息一斉調査、江戸前ハゼ棲み処調査、江戸前アサリ「わくわく」調査。

(2)東京湾環境マップの作製

今年の東京湾環境一斉調査(登録数)

• 水質調査: 8月7日、138機関 (PTから2団体 +1)

• 生物調査: 7月~9月、20機関 (PTから9団体 +1)

• 環境啓発活動: 7月~9月、17機関 (PTから6団体 +4)

令和2年度活動報告

適宜メールベースで意見交換・情報伝達、必要に応じて会合開催。

再生推進会議と協働し、 「東京湾における流域および海域の環境一斉調査」を実施・とりまとめ。

1.「東京湾における流域および海域の環境一斉調査」の推進

(1)水質調査

・実施基準日 令和2年8月5日(水)

・調査内容 東京湾の海域又は流域河川において、次の項目等の調査を実施。

【海域】水温、塩分、溶存酸素量(DO)、化学的酸素要求量(COD)、透明度

【陸域】水温、流量、溶存酸素量(DO)、化学的酸素要求量(COD)、透視度

・参加機関数 162 機関。

・調査地点数 海域559 地点、陸域430 地点 計989 地点。

(2)生物調査

・実施期間 令和2年度は一般公募を中止し、過去に御参加いただいた方を対象に自主的に実施された生物調査のデータ提供を依頼。

・調査内容 底生生物、魚類など各参加機関が実施する生物調査データを収集。

・参加機関数 12 機関(報告件数は10 件)

(3)環境啓発活動等のイベントの実施

・実施期間 令和2年度は一般公募を中止し、過去に御参加いただいた方を対象に自主的に実施されたイベントの報告を依頼。

・活動内容 水質改善等に関する普及啓発活動を含むイベントの実施。

・参加機関数 3機関(報告件数は3件)

2.東京湾環境マップ Vol.14 の発行

東京湾環境マップの作成。東京湾環境一斉調査の結果とその年ごとに企画記事の誌面で 構成した東京湾環境マップのとりまとめを実施しています。令和元年度の調査結果と企画記事「未来の東京湾と人とのつながりの再構築に向けて」が今回のテーマです。

3.東京湾のアクション(大感謝祭動画コーナー)の作成・公開

ハゼと学ぶ 東京湾の環境 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Yu8BCA7Ok9k&t=21s

<関係先>

◇東京湾環境一斉調査 調査結果報告

http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KANKYO/TB_Renaissance/Monitoring/General_survey/index.htm

令和3年度年度活動

活動内容

(1) 東京湾再生推進会議と協働し、「東京湾における流域および海域の環境一斉調査」を実施・とりまとめを行う。

• 知る:東京湾の現状

• 広める:東京湾環境マップ「東京湾に出かけよう! 」

• 行動する:カニ生息一斉調査、江戸前ハゼ棲み処調査、江戸前アサリ「わくわく」調査の実施

(2)東京湾環境一斉調査及び環境マップの作成活動

〇マップ内容

1.未来の東京湾と人のつながりの再構築にむけて2つの政策提案

2.運河域でのつながり

3.干潟域でのつながり

4.河川のつながり

5.東京湾の窓施設とスタンプラリー

〇今年の東京湾環境一斉調査(登録数)

• 水質調査: 8月5日、125機関

• 生物調査: 7月ー9月

• 環境啓発活動: 7月―9月

東京湾のアクション(大感謝祭動画コーナー)

〇東京湾環境一斉調査「実施状況などの公開」

東京湾環境一斉調査のページ

https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KANKYO/TB_Renaissance/Monitoring/General_survey/index.htm

令和4年度年度活動

活動内容

正式には「東京湾環境モニタリングの推進PT」と称する。

東京湾の現状を把握し、その変化傾向や変化機構を探ることが再生の礎となるという重要性に鑑み、東京湾再生推進会議(以下、推進会議)と協働し、モニタリングの実施及び成果についての普及、啓発を推進することをミッションとして活動している。

令和4年度の活動計画について

(1)PT会合

・ 適宜メールベースで意見交換・情報伝達、必要に応じて会合開催

(2)東京湾環境一斉調査

・ 東京湾再生推進会議モニタリング分科会と連携して実施(基準日:8/7、水質調

査、生物調査、イベントも実施)

・ 生物調査についてのテコ入れ

調査結果を検討するワークショップを開催し、東京湾環境マップを作成している。

12月14日(水)13時30分から15時の「一斉調査ワークショップ」

① ウナギ調査の追加実施(実施方法未定)

② 再生推進会議との連携強化:事前登録なしでも参加できるよう変更

・ ワークショップについては、2 回開催予定(マップ作成、生物調査振り返り)

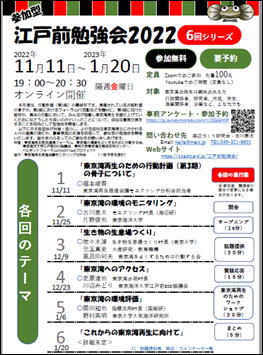

(3) 江戸前勉強会の実施

連続ワークショップ「江戸前勉強会」を開催(10 月から6 回)

(4) その他

・「アサリわくわく調査」の特別採捕許可について継続

令和5年度年度活動

活動内容

正式には「東京湾環境モニタリングの推進PT」と称する。

東京湾の現状を把握し、その変化傾向や変化機構を探ることが再生の礎となるという重要性に鑑み、東京湾再生推進会議(以下、推進会議)と協働し、モニタリングの実施及び成果についての普及、啓発を推進することをミッションとして活動している。

令和5年度の活動ついて下記の通り。

(1)PT会合

・ 適宜メールベースで意見交換・情報伝達、必要に応じて会合開催

(2)東京湾環境一斉調査の実施

・ 東京湾再生推進会議モニタリング分科会と連携して実施(基準日:(8/9、水質調査)

・生物調査についてのテコ入れの実施

・おせっ会・東京湾の窓PT連携の調査研修(10/2:ふなばし三番瀬環境学習館)を行う。

調査結果を検討するワークショップを開催し、東京湾環境マップを作成している。

(3) 江戸前勉強会の実施・COAST Card国際ワークショップ(11/19-21)に連動して実施。

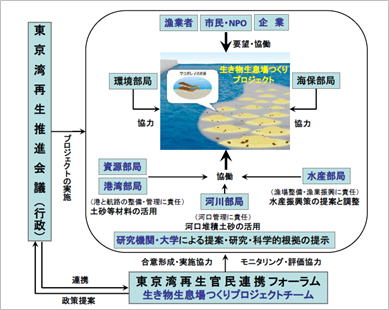

生き物生息場つくりPT

生き物の生息場を創出するアイディア提案を行います。

東京湾に棲む生きものに注目したら・・たくさんの種類が見えてきます。

1.名前

本PTは、「生き物生息場つくりPT」と称する。(PT長 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 佐々木教授)

2.ミッション

多様な関係者が連携し、生き物の生息場を創出するアイディアを提案する。また、これらの活動のうち、民が主体的に実施できるものについては、その枠組、メリット(インセンティブ)、PR方策等について整理・検討する。

3.具体的な活動内容

・企業とNPO等とが連携し、民が主体的にアマモ場の再生に取り組めるよう、企業にとってのメリット(インセンティブ)、一般市民への興味参画を促進するPR方

策等について検討する。

・水産・港湾等が連携し、生き物の生息に適した場の創出に関するアイディアを提案し、その取組を企画する。

・PTのメンバーは、多様なニーズ及びアイディアを抽出するため、研究者、漁業者、NPO、水産、行政等の多様な構成とする。

平成28年度活動報告 第2期活動

第1回PT会議:3月25日

「生き物生息場つくりに関するアイデアと共通認識の醸成」に向け、当面、勉強会形式でPT活動を実施。

第3回PT会議:9月1日

〇話題の提供:

・塚崎氏(産業技術総合研究所)より「製鋼スラグと浚渫土を活用したアマモ場創生技術」について

・「マコガレイ産卵場の底質改善に関する提案」大村氏(国土交通省関東地方整備局)のフォローアップに関連する話題提供

〇東京湾大感謝祭への取り組み

今年度の東京湾大感謝祭においては,当PTとしてパネル展示およびパンフレットの配付を行うこととした.加えて、生き物の展示等、検討していくこととした。

第4回PT会議:11月9日

平成28年度の東京湾大感謝祭に関するレビューと平成29年度に向けた企画について議論を行った

第5回PT会議: 1月17日

〇話題の提供:

・PTメンバーの風呂田氏から,東京湾内河口部の塩性湿地や泥干潟における生物多様性を踏まえた環境再生の提案に関する話題提供

〇WGを構成(ワーキンググループの設置)

・政策提案「マコガレイの産卵場の底質改善」の具体化に向けた協議を行った

・再生目標WGの設置

第6回PT会議:3月29日

・政策提案「マコガレイ産卵場の底質改善」の具体化に向けた検討と再生目標に関する議論、および平成29年度東京湾大感謝祭における企画の検討を進めていく予定である。

平成29年度活動報告

平成29年10月10日にPT会議をみなと総研会議室で開催し,政策提言「マコガレイ産卵場の底質改善」に関連する、事前のモニタリングについて検討の実施。

平成29年12月26日マコガレイの卵分布調査

東京湾産マコガレイの増産手法の一つと考えられる産卵場造成について,船橋沖の茜浜一帯における産卵状況を広範囲に調査。実際にマコガレイの卵を現地で確認することができた。

平成30年度活動報告

平成29年10月10日にPT会議をみなと総研会議室で開催し,政策提言「マコガレイ産卵場の底質改善」に関連する、事前のモニタリングについて検討の実施。

平成29年12月26日マコガレイの卵分布調査

東京湾産マコガレイの増産手法の一つと考えられる産卵場造成について,船橋沖の茜浜一帯における産卵状況を広範囲に調査。実際にマコガレイの卵を現地で確認することができた。

茜浜前面海域におけるマコガレイ産卵場調査の様子

平成31年(令和元年)度活動報告

令和元年11月26日に第2期第8回PT幹事会を開催し、再生目標生物の検討についてWGから報告がなされ、マコガレイ産卵調査計画等について協議した。国土交通省関東地方整備局千葉港湾事務所や千葉県等の関係者のご尽力により、令和元年5~6月に浚渫土砂を活用して、千葉県習志野市茜浜沖の数か所において小規模なマウンド状の覆砂が実施された。これはフォーラムからの政策提案「マコガレイ産卵場の底質改善」の社会実装として位置づけられるものであり、そのフォローアップとして、同年12月24日に同海域においてマコガレイ産卵調査を実施した。

本調査は千葉県水産総合研究センターの協力を得て、船を2隻用意し、総勢14名の参加者を得て行われた。覆砂域および過年度までの調査地点において調査を実施したところ、覆砂域のマウンド頂部付近で多くの卵が確認された。この覆砂域での調査のために底引き網をアンカー代わりとして利用したところ、その引き上げ時にマコガレイの親魚が入っており、思いがけず親魚の存在も確認することができた。

一方、同日の調査においては他の測点ではほとんど卵が確認されなかった。今後の継続的なフォローアップが必要ではあるが、本成果は速報として、2月21日に国土交通省関東地方整備局千葉港湾事務所よりプレス発表され、東京湾再生官民連携フォーラムのWEBにおいてもニュース記事として掲載頂いた。

令和2年度活動報告

今年度の東京湾大感謝祭はCOVID-19のためオンライン開催となり、当PTでは政策提案「東京湾北部沿岸におけるマコガレイ産卵場の底質改善」の社会実装の題目で動画コンテンツを作成し、大感謝祭における動画による展示コンテンツの一つとして公開された。この動画は当該政策提案の立案から社会実装に至った過程と成果を21分強で紹介したものである。

(動画リンク)

11月20日には今年度初となるPT幹事会をハイブリッドで開催した。今年度も初夏にマコガレイ産卵場の底質改善に係わるマウンドの造成が行われ、情報共有すると同時に課題について議論した。また、マコガレイ産卵調査の計画を協議した。

12月22日には昨年度までと同様にマコガレイ産卵調査を行った。本調査は千葉県水産総合研究センターの協力を得て、船を2隻用意し、習志野市茜浜地先の覆砂施工区において、採卵ネットを用いた曳網、底質採取、水中動画撮影が行われた。用船の都合で調査参加人数が10名に限られたため、参加がかなわなかったメンバーは他日に千葉県水産総合研究センターによる産卵調査に参加の機会を得た。今年度はやや時期が早かったせいか、確認された卵は少数に留まったようだが、令和3年度早々に開催予定のPT会議で詳細が報告される予定である。

3月27日には釣り船を仕立て、マコガレイ釣り調査を実施している。。

令和3年度年度活動

活動内容

第2期第12回会議 オンライン開催

・マコガレイ産卵場の底質改善域における2020年度冬季のマコガレイ産卵状況について、

千葉県水産総合研究センターより紹介。

第2期第10回生き物PT幹事会 2021年8月31日オンライン開催

・2021年度の茜浜沖における土砂投入によるマコガレイ産卵場の底質改善に係わる工事の進捗について,関東地方整備局より報告

第2期第11回生き物PT幹事会 2021年10月6日オンライン開催

・生物WGから今後の活動の進め方についての提案

・再生する目標生物の絞り込みについて

・千葉県側埋立地と急海岸線の間に残る水路には公園等の公的な土地に接したところもあり,

生き物生息場つくりの可能性について探っていくことを検討している

〇 2021年度の冬季もマコガレイ産卵調査の実施 2022年3月27日(日)

・マコガレイだけでなく、ベントス調査についても実施できるよう検討を進める。

令和4年度年度活動

活動内容

生き物生息場つくりPTのミッションと活動を、第二期の最後ということで整理している。「生態系サービスの強化に資する生き物生息場つくりの提案と社会実装の取り組み」を、「科学的かつ持続的な活動で推進する」ということをミッションとして行ってきた。

「国や自治体のひとつの部局では実現が困難なプロジェクトの発掘」、「市民・企業からの提案の発掘」、「企業・資源部局等の資源の活用」などの検討により「江戸前の再興、貴重な生態系の再生・創出、憩いの場・水辺環境の創出、ブルーカーボンの振興、気候変動適応への貢献」など、に繋がる活動ができればいいと考えている。

科学的知見や理念の共有、モニタリング・研究の実施と活動の継続、行政との協働、公的研究機関・大学等による科学的知見の提供とモニタリング、次世代へ引継いでいくことも大事と思っている。次に示す図は今後の横断的な活動展開の関係性を示している。

<現地調査活動>

2022年5月30日 東京湾東岸旧海岸線水路干潟群の見学会(再生目標生物WG)

2022年12月27日(火)マコガレイ産卵場調査

2023年3月26日(日)マコガレイ釣り調査

東京湾大感謝祭出展 パネル展示

新たな政策提案の検討など

令和5年度年度活動

活動内容

生き物生息場つくりPTのミッションとその活動は、「生態系サービスの強化に資する生き物生息場つくりの提案と社会実装の取り組み」を、「科学的かつ持続的な活動で推進する」ということをミッションとして行ってきている。

「生態系サービスの強化に資する生き物生息場つくりの提案と社会実装」の取り組みにおいては、

・ 一つの部局では実現が困難なプロジェクトの発掘

・ 市民・企業からの提案の発掘

・ 企業・資源部局等の資源の活用

「科学的かつ持続的な活動の推進においては」、

・ 科学的知見や理念の共有

・ モニタリング・研究の実施

・ マコガレイ産卵場調査,マコガレイ釣り調査活動の継続に注力してきた。

今年度は、下記に示す通り野外調査活動を中心に取り組んでいる。

2023年 4月16日(日) 習志野市茜浜海岸見学会

2023年 7月 3 日(月) 養老川河口干潟調査

2023年10月26日(木)- 日(金) PT合宿調査@富津(予定)

2023年12月26日(火) マコガレイ産卵場調査

2024年 3月31日 (日) マコガレイ釣り調査

2024年10月13日 (金) 東京湾シンポジウム パネル展示

2024年10月14日 (土)・15日 (日) 東京湾大感謝祭 パネル展示

また、新たな政策提案の検討を開始している。

2023年4月16日習志野市茜浜海岸見学会 2023年7月3日養老川河口干潟見学会

東京湾パブリック・アクセス方策検討PT

東京湾に親しみ、近づくと・・、新しい発見ができます。

みんなが手軽に海に行ける既存のアクセスを広く紹介します。

市民、生活者が利用できる海浜公園の活用情報をまずは検討していきます。

1.名前

本PTは、「東京湾パブリック・アクセス方策検討PT」と称する。(PT長 横浜創造まちづくり学会 竹口会長)

2.ミッション

土地所有者、企業組織体、行政などの協力により、多くの魅力的な東京湾へのアクセス方法を検討・実証推進していくため、官民の異なる立場を相互理解し、PT活動期間中に実現できる目標設定を掲げて活動を推進する。より具体的には、「人々が、手軽に海に行ける既存のアクセスを広く紹介する」、「現状ではアクセスが困難な地域について、既存の社会資源等を有効活用しながら官民が一体となってアクセスの拡充方策の検討する」などを行い課題解決や方策の検討をし、政策提案する。

3.具体的な活動内容

①パブリック・アクセスの必要性の確認

②海へのアクセスの現状把握と海へのアクセスの現状をマッピングする。

③モデルルートの設定

・地図化と隘路及び活用社会資源の把握

・アクセスを具体化するための方法論の検討

・整備手法とモデルルートの提案

④多様なアクセスの設定と実現化方策の提案

⑤アクセスの魅力アップ方策の検討

⑥アクセスの情報提供システム

⑦アクセスを生かした海岸・海洋利用の提案

⑧進行管理と見直し

*作業過程で、適宜に現地調査を行う。

≪スケジュール予定≫

初年度:①②③ 次年度:④⑤ 三年度以降:⑥⑦⑧

(注1)年次別の成果物をフォーラムの提案活動に資するよう意図する。

(注2)行動計画を具体化する取り組みであり、関係者の強化醸成を意図する。

平成28年度活動報告

〇平成29年3月30日「東京湾パブリック・アクセス方策に関する第一次政策提案」を提出

1 PТ会合開催状況

・偶数月に開催(年6回)

・他に、メンバーの一部で現地調査

2 第一次政策提案(案)の取り纏め

・上半期において過去2年余の検討結果を「第一次政策提案」として取りまとめた。

・取りまとめにあたって、フォーラムの会員、なかでも企画運営委員の方から貴重なご意見を賜った。

・この過程で、湾岸域自治体の皆様と意見交換会を開催した。

・原案のとりまとめにあたっては、これらの意見と事務局の示唆を最大限反映するように努めた。

・10月22日に開催された東京湾再生官民連携フォーラム総会において、原案を承認いただいた。

・今後は政策提案がなされたのち、東京湾再生会議とその具現化に向けて協議をする。

3 第二次政策提案(最終提案)に向けて以下の方向を確認した。

・工場等民間敷地の活用方策を検討する。

・海(川)からのアクセスを検討する。

・他のPTの研究成果をパブリック・アクセスに反映する。

4 海(川)からのアクセスの検討

・東京湾における関東地方整備局、東京都、品川区等の社会実験の成果を学習

・大変大きな効果があったが、日常的には東京湾の資源を十分活用していないので、当PТの取り組みいかんでは有効な取り組みとなる可能性を確認した。

平成29年度活動報告

1.第二次(最終)政策提案に向けた活動

平成28年度の第一次政策提案に際して、継続検討テーマとした「工場敷地等民有地を活用したパブリック方策」と「海を利用したパブリックアクセス」について検討をした。

(1) 工場敷地等の民有地の活用方策について

・第一次政策提案で提案した(海浜)公園等の分布状況を念頭に、民有地活用の必要性を検討した。

・併せて、臨海部に立地する企業の特徴を把握し、工場敷地を提供するにあたって、事業者として検討される「工場保安(テロ対応)、利用者の安全確保」等について検討した。

・いずれにしても、立地企業の意向と考え方を把握する必要性を確認した。

・以上の議論を踏まえ、PT長が「工場敷地の利用可能性」について、たたき台を取り纏め、PT員の意見を聴取している。

(2)海を利用したパブリックアクセスについて

・東京湾、東京湾の港湾の特徴を取り纏め、港湾利用を検討するための課題を摘出した。

・海上交通を利用したパブリックアクセスの可能性を物理的、採算性の観点から検討した。

・実現可能性のある提案とするためには、港湾管理者、港運事業者の理解と協力が不可欠であるため、協議をするための素材をまとめることとした。

・協議素材の原案をPT長が取り纏め、現在PT員の意見を聴取している。

2.平成28年度政策提案のフォローアップ

東京湾再生推進会議から特段の働きかけがなく具体的な活動はなかった。

平成30年度活動報告

1 PT会合の実施

(1) 第1回 (5月16日)

・第一次政策提案の積み残し課題への対応について、平成29年度に取りまとめたたたき台をベースに議論。

・関係先の意見を踏まえた意見交換。

(2)第2回会合(7月11日)

・最終報告に向けての意見交換。

・今後のPT活動についての意見交換。

(3)第3回意見交換(12月12日)

・PT長会議で提起された内容について当PTとしての対応を議論。

・第二次(最終)提案のポイントについて意見交換。

・次回PTで具体的な提案内容を検討する。

(4)第4回(3月20日)

・第二次政策提案を決定。

・最終報告書案を決定。

・今後、事務局の協力を得ながら所要の手続きに入る。

2 関係先の意見聴取

・沿岸部工場敷地の利用について、立地企業、産業関係行政機関の一部からその可能性について意見聴取。

・沿岸部マンション敷地の利用をめぐる現状と、視点場として利用することの可能性について、住宅管理系公的団体から意見聴取。

・パブリックアクセスとして船舶を利用することについて、港運事業者、港湾管理者の一部から意見聴取。

平成31年(令和元年)度活動報告

令和元年12月4日(木)「東京湾の再生に向けたパブリック・アクセス方策に関する政策提案」の実施。

令和3年度年度活動

活動内容

・令和元年度に実施した政策提案「東京湾パブリック・アクセス方策 政策提案“東京湾へGO”」のフォローアップの実施。今後、課題が発生した時に対応できるよう予定している。

・他の PT 、 PT メンバーやフォーラム会員から提案があれば具体的に対応する。

令和4年度年度活動

パブリック・アクセス方策検討PTは、二度にわたる政策提案を行い、当初の目的であるミッションを終了し、今年度をもって解散する。

東京湾での海水浴復活の方策検討PT

東京湾で海水浴実験!葛西海浜公園

1.名前

本PTは、「東京湾での海水浴復活の方策検討PT」と称する。(PT長 ふるさと東京を考える実行委員会 関口理事長)

2.ミッション

「快適に水遊びができ、親しみやすく美しい「海」を取り戻す」という目標に近づくため、官民の異なる立場を相互理解し、PT活動期間中に実現できる目標設定を掲げて活動を推進します。より具体的には、東京湾における海水浴の可能性検討や試行経験の交流を行い、課題解決の検討や試行拡充の方策の検討をし、政策提案をします。

3.具体的な活動内容

東京京湾奥の海水浴の必要性と事例紹介をホームページ、マスコミ等を通じて行うなど、啓発活動を行います。また、「現在の市民ニーズ」や「海水浴を可能にするうえでクリアすべき事項の調査」・「これまでの試行経験の交流」などを通じて、課題解決の検討や試行拡充の方策の検討をし、海水浴の可能性の検討と政策提案を行います。

・海水浴を可能にするうえでの解決すべき事項の把握・検討(1年目)

現在海水浴ができる場所の実態と問題点、遊泳禁止の場所の実態と海水浴を可能にするうえでの解決すべき事項(海水浴場水質基準、管理体制、危険生物、遊泳禁止の規制等)、海水浴復活のための努力・試行が続けられている場所の実態と問題点について行政と共に把握・検討を行います。

・東京湾奥のいくつかの地域での海水浴の復活に向けた方策検討と政策提案(2年目)

上記に基づき、海水浴復活に向けた水質向上や安全管理、危険生物除去等の方策や遊泳禁止規制の見直し条件を行政と共に検討し、政策提案を行います。

・東京湾奥のいくつかの地域での海水浴復活を目指した試行充実の提案(3年目)

海水浴復活を目指し、いくつかの場所で「水に触れる」、「泳ぐ」という試みを拡充する政策提案を官民と共に行います。

平成28年度活動報告

〇東京湾での海水浴復活の方策に関するヒアリングの実施。

・城南島海浜公園ヒアリング調査をとりまとめ、PTに報告し討議する。

・大田区ふるさとの浜辺公園、東扇島東公園のヒアリング調査を実施する。

・政策提案についての検討。

平成28年年5月23日:城南島海浜公園でのヒアリング調査実施

平成28年年11月7日:大森ふるさとの浜辺公園及び東扇島かわさきの浜でのヒアリング実施

平成29年1月18日:ふなばし三番瀬海浜公園及び横浜海の公園でのヒアリング実施

※現在、ヒアリング結果とりまとめ中

平成29年度活動報告

政策提案の作成

①2017年5月 ヒアリング結果報告書作成。

②2017年7月27日 第五回PTの開催※政策提案素案を示し、修正意見を求めた。

③2017年8月21日 出席者からの意見による修正後、政策提案(案)のPT会員への意見照会。

④2017年8月25日 第三回企画運営委員会に政策提案(案)を提出、加筆訂正後再提出を求められる。

⑤フォーラム事務局と修正案を協議し、政策提案修正案作成。

⑥2017年9月24日 政策提案修正案PT会員意見照会。

⑦2017年10月3日 PTから修正案をフォーラム事務局に提出。

事務局は政策提案修正案をフォーラム会員に意見照会

政策提案の修正等、見直し

⑧ 2017年10月12日 第三回企画運営委員会に指摘事項とその対応一覧と修正後の政策提案(案)を提出、審議の上、本総会にはかけず、時間をかけて具体的提案に向け、見直すこととなった。

⑨2017年12月1日 新たに示された事務局案に関する打合せを実施。後日、PT側から事務局案修正案を提出。

平成30年度活動報告

政策提案 修正案の作成

①2018年2月13日 政策提案(修正案)作成。

②2018年3月27日 第四回企画運営委員会 に修正後の政策提案(案)を提出し、意見を求めた。

③2018年5月22日 第一回企画運営委員会に意見を反映した再修正後の政策提案(案)を提出し、意見を求めた。

政策提案の承認 提案提出

④2018年7月31日 第二回企画運営委員会に意見を反映した再再修正後の政策提(案)を提出し、了承された。

⑤2018年10月20日 東京湾再生官民連携フォーラム 総会において政策提案が承認された。

⑥2018年11月28日 東京湾再生推進会議に政策提案が提出された。

平成31年(令和元年)度活動報告

2019年9月26日 第6回PT開催

(検討、活動内容)

・政策提案を実現させるためには、既に海水浴を実施している事例を、東京湾奥沿岸の自治体に知ってもらうことが重要であり、関係自治体の首長が集まる場所で事例報告を行うことが最重要課題である。

①既に海水浴を実現させた葛西海浜公園等での事例報告会を開催し、関係者の理解を深める。

②現在海水浴が試行されている浜辺については、試行実施日数を増やしたり、遊泳区域を拡大したりするよう働きかけを行う。

③既に海水浴場として開設されている浜辺等については、その浜辺を管理する自治体は、今後も引き続き海水浴が実施できるよう努力する・・・すべて継続実施されている。

④海水浴場の水質については、ふん便性大腸菌群数については、リアルタイムの測定技術の開発普及に努める。もしくは、その場所に合った予測方法を検討する。

・葛西海浜公園及びお台場海浜公園においては、予測式を開発し実施している。

(2013年及び2018年)

令和2年度活動報告

(検討、活動内容)

・葛西海浜公園の海水浴。

水遊びとして位置づけて実施 (監視と海浜・海底清掃)

水遊びを楽しんだ人は、これまでで最高の約7万人。

・お台場の海水浴。

オリンピックで使用予定のため当初から実施予定なし。

・PT会議 コロナの影響もあり実施せず。

令和3年度年度活動

1. 葛西海浜公園の海水浴体験

7月18日に海開きを実施。以後オリンピックカヌースラローム競技期間を除く8月30日までの間の海水浴を予定していたが、新型コロナ対策として、イベントの中止要請があり、8月3日から通常の「水遊び」に切り替えて、監視と海浜・海底清掃を実施。期間中の来園者は6.5万人、10日間の海水浴体験参加者数は、1.3万人。また、海水浴体験期間中の日曜祝日には、様々な海遊びを実施する「里海まつり」を実施した。

2. お台場の海水浴体験

オリンピックで使用のため当初から実施予定なし

3. 新たな海水浴実施に向けて

①城南島海浜公園

リニューアルの検討が始まっていることから、公園を所管する 東京都港湾局に海水浴の実施について働きかけており、今後も引き続き働きかけを続ける。

②大森ふるさとの浜辺公園

大田区が、海水浴の実施について、東京都に話を聞きに来ているようなので、その動向に注目しつつ、海水浴の復活に向けてサポートする。

令和4年度年度活動

海水浴復活方策PTは、第二期終了をもって今回で終了となる。

これまで政策提案を実施し、海水浴を定着させること、新しい海水浴場を開くことを目指している。定着については、①葛西海浜公園で実施し、②お台場の海水浴は、コロナやオリンピックの影響により三年ぶりに開催した。東京湾再生の第一歩と考えている。現場では浅草海苔養殖の復活や水質浄化活動などにも取り組み、今後は「トータルな東京湾再生」という官民連携フォーラムとやり方が合致する形を見つけていきたいと思っている。

浅瀬再生実験PT

生きものにとって浅瀬が最高の遊び場、生活の場所、浅瀬は大切

つくろう浅瀬、最初は実証実験をめざします(老朽化し役割転換が必要な直立護岸を浅瀬に再生する取組を実験的に行い、そのモデル事例)をつくろう

1.名前

本PTは、「東京湾浅瀬再生実験PT」と称する。(PT長 株式会社つり人社 鈴木康友 取締役会長)

2.ミッション

老朽化し役割転換が必要な直立護岸を浅瀬に再生する取組を実験的に行い、そのモデル事例を確立し、水質環境、生態系の変化を評価することにより、東京湾全体の環境改善に資する効果も検証し、政策提案を行う。

3.具体的な活動内容

① 浅瀬の再生事例の抽出及び情報収集(実地調査含む)

② 実施場所候補の検討(場所の抽出、制約条件整理)

③ 並行して環境負荷側面の情報収集などの実施

④ 具体的な個別実施場所における全般環境、再生方法、再生技術、具体的な費用のシミュレーションの実施など

⑤ 並行して、現地関係者との調整や市民参加調整など

⑥ 資金調達活動

⑦ 浅瀬再生モデル事例のまとめ、政策提案

⑧ 浅瀬再生の実験(経過報告などの情報発信含む)

≪スケジュール予定≫

一年目:(1)、(2)

二年目:(3)、(4)、(5)

三年目:(6)、(7)(政策提案)

四年目:(8)

平成28年度活動報告

第1回東京湾浅瀬再生実験PT会合

◇日時:平成28年9月5日(月)

・千葉県漁連の取り組み

・今後の具体的な活動内容とスケジュール感に関して・「浅瀬」のイメージに関して

・スラグに関して

第2回東京湾浅瀬再生実験PT会合

◇日時:平成28年11月25日(月)

<話題提供・事例研究>

・増田氏の「有明海・八代海での干潟・浅場再生実験」事例紹介

第3回東京湾浅瀬再生実験PT会合

◇日時:平成29年1月27日(金)

<話題提供・事例研究>

・横浜市 林氏の「横浜市の水際線利用の現状」に関して

平成29年度活動計画

第4回東京湾浅瀬再生実験PT会合

◇日時:平成29年5月24日(水)

<話題提供・事例研究>

・東京都 港湾局 臨海開発部 海上公園課の「東京都の取り組みに関して」

第5回東京湾浅瀬再生実験PT会合

◇日時:平成29年7月27日(木)

<話題提供・事例研究>

・横浜技調「潮彩の渚」見学会

(国土交通省 関東地方整備局 横浜港湾空港技術調査事務所の人工干潟の見学)

●潮彩の渚見学会

潮彩の渚は大正時代に内務省の造船所として造られた。1961~1962年に造成した桟橋が老朽化したため、桟橋を取り壊し撤去。その場所に、地震に強い港湾施設と海の生物が共存できる構造を再現し、その結果を実験的に実証しながら、護岸の補修や補強に活かしていくことを目的として、2008年2月29日に竣工された干潟・磯場等環境実験施設が潮彩の渚。

●座談会

遠藤敏雄様(国土交通省 関東地方整備局 横浜港湾空港技術調査事務所所長)参加のもと、当日の参加者15名で実施。

(堤防で一見仕切られているように見えますが、が海水の行き来が行われています)

ミッション終了に伴いPT解散。

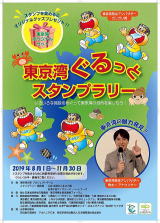

東京湾の窓PT

東京湾にも干潟があるよ。楽園干潟施設のネットワークをつくろう

1.名前

本PTは、「東京湾の窓PT」と称する。(PT長 谷津干潟ワイズユース・パートナーズ 芝原達也)

2.ミッション

東京湾の保全に向けて普及啓発と参加・行動の機会の充実を図り、機関や施設、公園、団体の連携の仕組みについて検討実施し、東京湾の文化的資源の再構築・価値化、利用の推進を図り政策提案に結び付ける。(東京湾の文化的資源とは、自然・環境資源、人的技術伝統資源、産業資源、なども含む)

3.具体的な活動内容

① 連携促進の検討、教材の企画(1年目)

・PTのメンバーを募り、アンケート調査等で課題や連携の阻害要因を分析する。

・これを元に、教材の内容を検討し企画内容を固める。

・これらの活動を中間報告として東京湾大感謝祭で発表する。

② 教材の制作、まとめ(2年目)

・教材を制作(この段階は試作・原型)し、連携を図る方策をとりまとめる。

・東京湾大感謝祭で、連携についての政策案(まとめ)と試作した教材を発表し、モニター先(教材の活用試験)を募集。

③ 教材の評価と改訂、本格制作(3年目)

・教材の評価を受け、改訂内容を検討した後、一定の普及を目指して本格的な制作をし、配布。

教材の配布は東京湾大感謝祭で発表。

・政策提案内容の一部を現場レベルで試行。教材制作の評価を中心にPTを総括し、「東京湾の文化資源」目録づくり等、連携のための新たな方策について検討して、オリンピック開催を踏まえたより実効性の高い政策提案をする。

≪スケジュール/予定≫

2016年:プロジェクトメンバー募集、連携推進と教材の企画会議

大感謝祭で中間報告。

2017年:連携推進と教材の編集会議。大感謝祭で試作教材を発表し、モニター募集。まとめの実施。連携活動の充実。

2018年:教材の本格制作と配布。前年の提言の一部を試行し、オリンピック開催を踏まえた政策提案を提出。

平成28年度活動報告

第1回東京湾の窓PT会合

◇日時:2016年7月13日(水)東京湾PTの趣旨について

・PTへの展開・期待について(課題の共有)

第2回東京湾の窓PT会合

◇日時:9月27日(火)

・大感謝祭への出展企画、施設団体リストやフォーラムのイベントカレンダーについて検討

◆東京湾大感謝祭出展

出展日:10月22日(土)・23日(日)

・東京湾大感謝祭出展「東京湾わくわく・体験スポット案内所」 9名

・東京湾岸マップ及び各施設、団体の紹介パンフレットの配布、体験コーナー運営

第3回東京湾の窓PT会合

◇日時:12月6日(火)

・大感謝祭出展のふりかえり、パブリック・アクセスPT及び東京湾体験ニーズの掘り起こしについて意見交換

◆東京湾環境学習フォーラム協力

◇日時:2月5日(日)

・東京湾環境学習フォーラム(主催:浦安三番瀬を大切にする会)への協力 5名

・風呂田氏による講演会、PTメンバーと地元の団体・博物館職員によるパネルディスカッションを「みぢかな海をどう活かすか」というテーマで実施

平成29年度活動報告

●会合の開催 みなと総合研究財団会議室

①2017年4月11日

これまでの議論の整理、東京湾学習フォーラム報告、東京湾スタンプラリーについて

②2017年8月23日

大感謝祭への出展企画、YouTubeトビハゼ動画の企画、東京湾スタンプラリーの結果報告

③2018年2月13日

大感謝祭出展のふりかえり、これまでの議論の整理、次年度のPTの活動とスケジュールについて(政策提案取りまとめのスケジュール、スタンプラリーの継続、助成金の獲得について)

④2018年3月6日

次年度計画の確認、政策提案に向けてのブレーンストーミング

●その他の活動

①東京湾・公園めぐりスタンプラリーの実施(6月1日〜7月17日)

参加者8,574名(谷津干潟自然観察センター)協力施設:行徳鳥獣保護区、葛西臨海公園鳥類園、葛西臨海水族園、東京港野鳥公園、大森海苔のふるさと館

②トビハゼ&干潟の生き物動画の撮影と公開(撮影:10月2日、公開10月21日)

撮影協力:行徳野鳥観察舎友の会、鰐さん、撮影場所:行徳保護区

③東京湾大感謝祭出展協力依頼(10月)

大師河原干潟館(川崎市)、野島公園(横浜市)、海の公園(横浜市)、観音崎自然博物館(横須賀市)

④東京湾第感謝祭出展「東京湾わくわく・体験スポット案内所」 (10月21日)

東京湾岸マップ及び各施設の紹介パンフレットの配布、体験コーナー運営

平成30年度活動報告

●会合の開催 みなと総合研究財団会議室

①2018年7月3日(火) 東京湾スタンプラリーの企画内容について検討。

②2018年10月10日(水)大感謝祭の準備、スタンプラリー報告書、政策提案について。

③2018年11月13日(火)大感謝祭の反省、スタンプラリー報告書の確認、提案に向けたブレーンストーミングの続きなど。

④2018年12月11日(火) 政策提案内容の検討、スタンプラリー報告書の最終確認など。

⑤2018年1月17日(木) 政策提案内容の検討、各施設での生物調査について、東京湾メンバーズカードについて。

⑥2019年2月20日(水) 政策提案内容の検討、福田海苔店の取組み。

⑦2019年3月19日(火) 政策提案内容の検討。

●その他の活動

①「東京湾ぐるっとスタンプラリー」の実施 2018年8月1日(水)~9月1日(日)

参加者総数:8,630人 賞品獲得者数:のべ89人

主 催:東京湾の窓プロジェクトチーム スタンプラリー事務局(大森 海苔のふるさと館、谷津干潟ワイズユース・パートナーズ)

協 力:みなとオアシス“渚の駅”たてやま 習志野市谷津干潟自然観察センター ふなばし三番瀬環境学習館 行徳鳥獣保護区 浦安市郷土博物館 都立葛西臨海公園鳥類園 東京都葛西臨海水族園 しながわ水族館 東京都立東京港野鳥公園 大森

海苔のふるさと館 大師河原干潟館 観音崎自然博物館 (以上12施設)

協 賛:光写真印刷株式会社 マルハニチロ株式会社 特定非営利活動法人日本国際湿地保全連合

②東京湾大感謝祭出展「東京湾の窓PTブース」2018年10月20日(土)、21日(日)

カニのタッチプール、トビハゼ水槽展示、東京湾岸マップ及び各施設の紹介パンフレットの配布、東京湾関連施設訪問歴アンケートの実施。

平成31年(令和元年)度活動報告

●会合の開催 みなと総合研究財団会議室

① 2019年4月25日(木)② 5月23日(木)③ 7月04日(木)④ 7月24日(木)

⑤ 11月27日(水) ⑥ 2020年2月27日(木)

各回で東京湾スタンプラリーと政策提案等について検討した。

●「東京湾ぐるっとスタンプラリー」の開催

開催期間 2019年8月1日(木)~11月30日(土)

主 催:東京湾の窓 プロジェクトチーム スタンプラリー 事務局 大森 海苔のふるさと館 谷津干潟ワイズユース・パートナーズ

共 催:国土交通省関東地方整備局 東京湾再生官民連携フォーラム

協 力:観音崎自然博物館、横浜・八景島シーパラダイス、大師河原干潟館、大森 海苔のふるさと館、東京都立 東京港野鳥公園、しながわ水族館、豊海おさかなミュージアム、東京都葛西臨海水族園、都立葛西臨海公園鳥類園、浦安市郷土博物館、行徳鳥獣保護区(市川野鳥の楽園)、ふなばし三番瀬環境学習館、習志野市

谷津干潟自然観察センター、みなとオアシス“渚の駅” たてやま

協 賛:光写真印刷㈱ 京浜急行電鉄㈱ マルハニチロ㈱ 特定非営利活動法人日本国際湿地保全連合

[スペシャル参加] 東京湾再生アンバサダー桝太一 アナウンサー、ガリガリ君

※一般財団法人みなと総合研究財団 2019年度 未来のみなとづくり助成で実施。

[結 果:スタンプシート配布数:合計21,287枚、賞品募者数:合計45組74人

●政策提案

・8月2日(金)の第二回企画運営委員会に政策提案「未来の東京湾と人のつながりの再構築に向けた、東京湾の窓施設のネットワーク推進に関する提案(案)」を提出。

・会員への意見照会 9月6日(金)~9月17日(火)

・10月26日(土)の東京湾再生官民連携フォーラム通常総会で政策提案を審議、承認を得る。

・12月4日(水)に東京湾再生官民連携フォーラムから東京湾再生推進会議へ「未来の東京湾と人のつながりの再構築に向けた東京湾の窓施設のネットワーク推進に関する政策提案」を提出。

●東京湾大感謝祭出展

・10月26日(土)、27日(日)に東京湾の窓PTでブース出展。

●PT関連活動

・日本湿地学会一般公開シンポジウム「東京湾の魅力を知ろう~楽しい未来を考える~」(9/8)

・東京湾海洋環境シンポジウム(2/25)

●政策提案

・8月2日(金)の第二回企画運営委員会に政策提案「未来の東京湾と人のつながりの再構築に向けた、東京湾の窓施設のネットワーク推進に関する提案(案)」を提出。

・会員への意見照会 9月6日(金)~9月17日(火)

・10月26日(土)の東京湾再生官民連携フォーラム通常総会で政策提案を審議、承認を得る。

・12月4日(水)に東京湾再生官民連携フォーラムから東京湾再生推進会議へ「未来の東京湾と人のつながりの再構築に向けた東京湾の窓施設のネットワーク推進に関する政策提案」を提出。

●東京湾大感謝祭出展

・10月26日(土)、27日(日)に東京湾の窓PTでブース出展。

●PT関連活動

・日本湿地学会一般公開シンポジウム「東京湾の魅力を知ろう~楽しい未来を考える~」(9/8)

・東京湾海洋環境シンポジウム(2/25)

令和2年度活動報告

令和2年度活動報告

●4月以降、新型コロナウイルス感染防止のため、PT としての対面による会合開催は中止。

・4 月 昨年に続き、令和2 年度 未来のみなとづくり助成(港・海辺活動/調査研究助成)に「東京湾沿岸学習施設の連携によるSNS を使った東京湾の魅力発信」を申請。

・6 月 上記の助成申請の採用が決定。

・8 月 zoom によるオンライン会議を開催し、助成内容の進め方をPT メンバーで検討。また、コロナ禍での東京湾の窓施設での施設の運営状況について情報交換。試験用のFacebook

グループページ「ぐるっと東京湾!自然と魅力のワクワク情報」を発足。10 月より公開ページに変更。

※3 月現在、参加施設は7 施設3 団体、登録者数は238 名。

・その後、PT の会合を9月、12月、3月にzoom で開催。

・10 月 東京湾大感謝祭で動画を提供。(東京湾岸にある学習施設にいってみよう動画_リンク)

・2 月 Facebook グループページ宣伝用シール3 種を制作し、配布。

・3 月 CSR-NPO 未来交流会2021 で、小山氏が「Facebook グループページについて」、小澤氏が「ふなばし三番瀬海浜公園の取り組みについて」それぞれ事例紹介を行った。

令和3年度年度活動

活動内容

今年度は、7月より、みなと総合研究財団の助成制度を利用して、「コロナ渦に対応した環境教育プログラムの施設間学び合いと実践」を行う。

・背景およびねらい

東京湾を囲む首都圏では新型コロナウイルス収束の兆しが見えない。昨年来そのような状況が続き、対面での環境教育活動を実施することが困難である。このような状況であっても、オンラインを有効活用して効果的な教育活動をしている学習施設もある。これまで築いてきた東京湾沿岸学習施設のネットワークを活かして、優れた取り組みを相互に学び合い、各施設で実践することで東京湾における普及啓発を推進し、環境教育の質向上に寄与する。

・研修実施内容

1. 東京湾沿岸学習施設による共同研修会実施(年3回)

コロナ禍での優れた取り組みを共有する研修(実地+オンライン)を各回20名程度の施設職員等を対象に行なう。

7月12日 助成を実行するための企画の内容

7月~8月 研修内容検討のためのアンケート実施

11月25日PT研修実施 ふなばし三番瀬環境学習館

1月28日 PT研修実施 NPO行徳自然ほごくらぶ※

※2021年1月1日行徳野鳥観察舎友の会より改称

2. 東京湾についての環境教育プログラムの実施(年1回)

上記研修会の実践として約20名の市民を対象とした公募イベントを行なう。

3. 昨年開設した東京湾情報共有プラットフォームFacebookグループページ「ぐるっと東京湾!自然と魅力のワクワク情報」の運用の継続(通年)する。上記1,2の成果も反映し内容の充実を図る。

令和4年度年度活動

活動内容

東京湾の魅力を伝えるFacebookによるSNS情報の発信。東京湾大感謝祭2022への出展。

今年度は、助成支援がないのでできる範囲で活動していく。

令和5年度年度活動

活動内容

・Facebookグループページ「ぐるっと東京湾!自然と魅力のワクワク情報」運営

・東京湾大感謝際(10/14・15)の出展・ステージプログラムの実施

・生物調査研修(10/2)の企画・実施

多摩川河口干潟ワイズユースPT

多摩川スカイブリッジ周辺を中心とした

多摩川河口干潟の保全とワイズユースを目的

1.名前

本PTは、「多摩川河口干潟ワイズユースPT」と称する。 (PT長 多摩川河口生物多様性研究会 会長 竹山 佳奈)

2.ミッション

大都市東京の玄関口の羽田空港近傍に広がる多摩川河口干潟の生物多様性の保全及び持続的利用を目的とし、多摩川河口干潟ESDとして地域住民、周辺企業および国内外の観光客等と共同でワイズユースに向けたとりくみをおこなう。

3.具体的な活動内容

このPTの活動は多摩川スカイブリッジ周辺を中心とした多摩川河口干潟の保全とワイズユースを目的とした活動とする。

① 多摩川河口干潟ESD

・一般市民(地域住民、周辺企業、国内外の観光客等)を対象とした観察会等を開催

する。多摩川スカイブリッジを渡りながら東京湾と繋がる多摩川河口干潟について説明後、実際に干潟に降りて、生物観察会や市民調査を実施。それらの活動を通じ、参加者と協働で多摩川河口干潟の持続的利用について考える。

② CSR活動

・キングスカイフロント周辺の企業等を対象とした清掃活動や保全活動等を実施する。

③ 有効活用に向けた行政への提言へと参加誘導

・活動を通じて得られた多摩川河口干潟の持続的な利用・有効活用について、行政への提言および参加誘導をおこなう。

令和4年度活動

活動報告

今年度始まったPTで、三つの目的を持っている。スカイブリッジの開通によりさまざまな方が都心から訪れることもあり、一つは、多摩川河口干潟の生物多様性の継続的保全調査活動に取り組んでいく。鳥類、魚類、ベントス、水中昆虫、水質等について定期的な調査を実施して、保全活動を強化していくことを目標にしている。

二つ目は、地元住民、川崎側のキングスカイフロントに進出する大企業、ベンチャー企業の方々、空港からの観光客の方を対象にして、多摩川河口干潟のESD、それらの企業のCSR活動の一つとして、この場を使う活動をしていきたい。また家族、子供と研究者と触れ合う場や機会の提供活動の実施につなげる。

三番目は、大都市近郊の河口干潟における国際的な視野に立ったワイズユースについて企画や提案を行っていきたい。

PTのメンバーを募集しながら徐々に広げていく状態で、ベントス研究者と現地視察を1回行い、調査の形の検討を行っているところ。また河川事務所などと実施について協議をおこなっている。今後の予定として、調査ができるところから実施していきたい。さらに周辺に対する活動案内を実施していく。

令和5年度活動

活動報告

・春季環境調査実施(3/24)

大師河原干潟館、大田区環境マイスター、東京都市大学、民間、:9 名・初夏環境調査実施(6/16)

大師河原干潟館、大田区環境マイスター、東京海洋大学、他

・R4 年度調査成果報告会開催予定(PT 内での報告会:10月)

・東京湾大感謝祭

・秋調査(9 月末~10 月)

・冬季調査(1 月~2 月)

・春季調査(3 月~4 月)

・令和4 年~5 年の調査結果整理

令和6年度活動

活動報告

①PT 会合 :適宜開催

②環境調査 :

・11月より魚類を中心とした河口域の変遷に着目した調査予定

⇒市民観察会開催準備

・マイクロプラスチック調査継続中(東京海洋大)

●研究・論文発表(R5~R6年度):魚類学雑誌

●プレス発表(R6.9.11)をPT、川崎市で共同開催

東京湾で約60年ぶりに確認されたシラウオ

★多摩川スカイブリッジ建設時の環境調査においてシラウオ確認(川崎市調査)

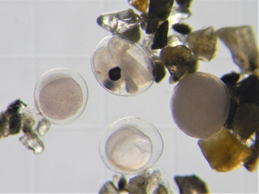

★2022年3月、2023年3月にPT活動における現地調査の際に、卵(発生初期~孵化直前)をそれぞれ223個(100個/m2以上)、98個確認(PT調査)

★PTチームでDNA調査を実施し、来遊由来を分析(多摩川、印旛沼、霞ケ浦、小川原湖)した結果、明瞭な相違は見られず、由来については確定できず。

★放流の可能性もあり(隅田川において放流実績あり)

★2019年10月の大出水時の影響の可能性あり(多摩川河口部の干潟地形・底質の変化、印旛沼の放水、等)

★引き続き、PTでの魚類調査時にシラウオについても調査を継続

シラウオ卵(多摩川PT活動)

③東京湾大感謝祭

・パネル展示および生物展示

●東京湾シンポジウムにて講演(10/18)

令和6年度活動予定

①11月より1回/月の調査実施

⇒現在、魚類調査申請中

②R7年春季市民観察会の準備

(観察会メンバー、企画・運営、申請(河川管理者との協議)等の準備)